洋裁の型紙ってアイテムにもよりますが、結構な大きさですよね。

CADで作図した型紙データは、大型出力機で一枚もので印刷するのがベターなのでしょうけど、一般人にとってはそこそこコストがかかります…。

そこで私はデータを分割してコンビニ印刷し、それをつなげて型紙を作っています。

コンビニのマルチコピー機はA3サイズで印刷できるし、意外にもコスパがいいですよ!

ゆりんご

ゆりんご《管理人はこんな人》

本業は建築関連の会社員。CAD歴はかれこれ20年超え。

慣れ親しんだ同じCADを自宅でも使いたいところだが、個人の趣味使いとしては高価すぎて導入できず、フリーCADの中で使いやすいと感じたAR_CADを利用して洋裁の型紙を作成している。

この記事ではCADで書いた型紙をどうやってコンビニ印刷するのか、実際に制作したアイテムをモデルにその方法を解説します。

ご家庭のプリンタでの印刷も途中まで手順は一緒ですので、参考になれば嬉しいです。

使用しているのはフリーのAR_CADです。

AR_CADのダウンロードは こちら

※AR_CADはWindowsのみ使用可能です。

★CADの基本操作については別記事で解説しています。

・AR_CADの使い方【洋裁型紙を書くための初期設定】

・初心者から始める型紙製図のための基本操作【共通操作編】

・初心者から始める型紙製図のための基本操作【作図コマンド編】

・初心者から始める型紙製図のための基本操作【修正・編集コマンド編】

データの整理

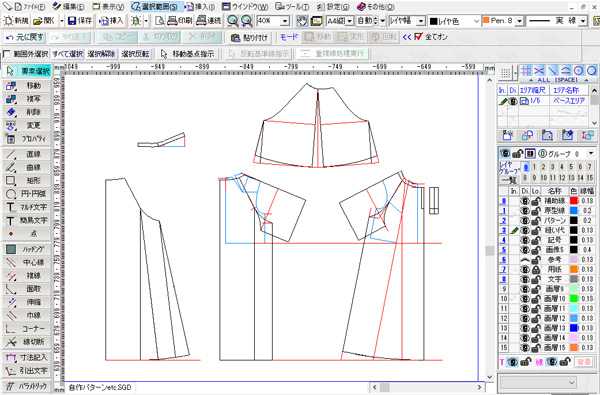

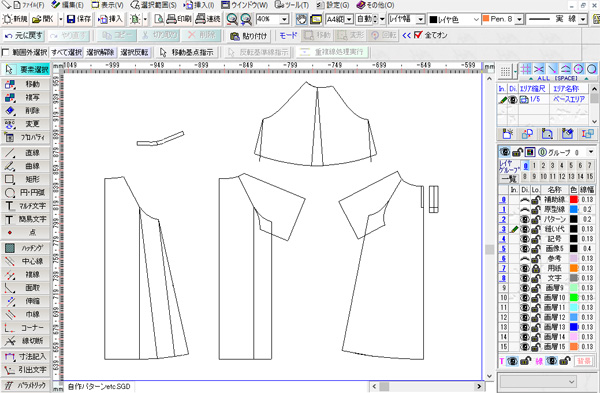

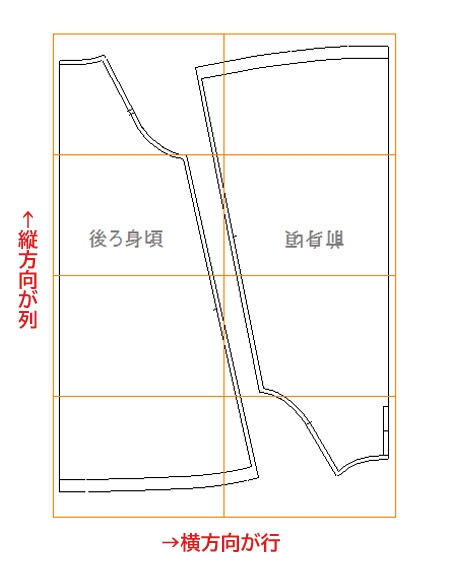

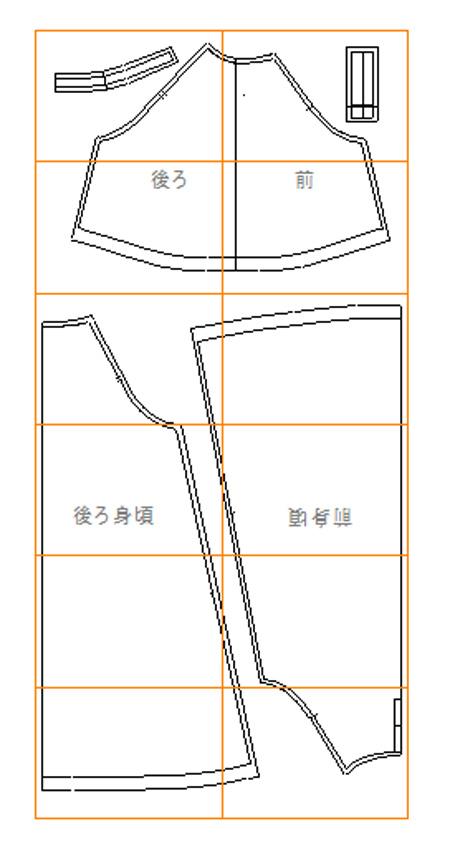

先日制作したギャザーワンピースのデータを例に挙げて解説していきます。

このアイテムは文化式原型を元に作図してから展開し、最終的には縫い代付きの型紙にしました。

ざっくりと作図を終えた状態です。

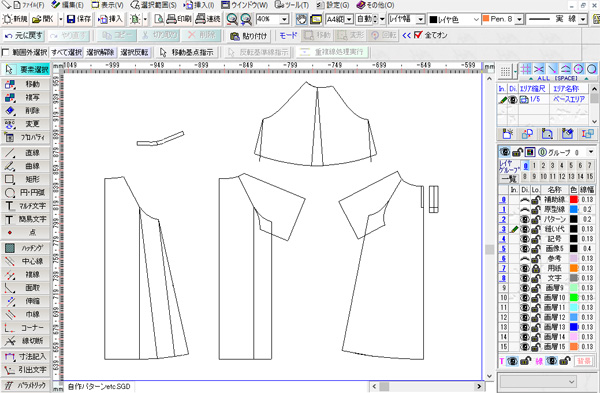

まず、印刷したい要素以外のレイヤーを非表示にします。

ここでは[補助線(赤線)]と[原型線(青線)]は印刷時に必要ありません。

「目」マークをクリックして非表示にします。

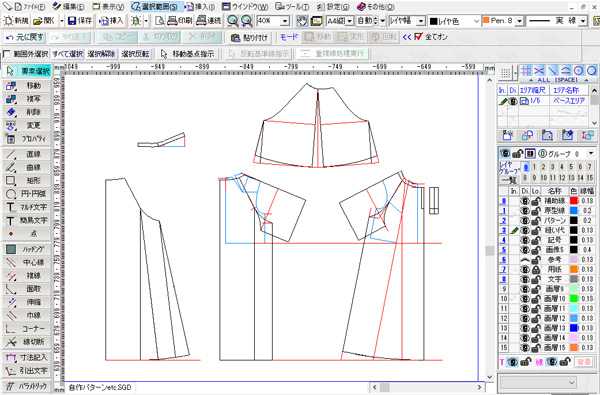

線数が減って、大分スッキリしました。

レイヤー分けがうまくいっていないと、いざという時に欲しい要素だけを取り出すのが困難になってしまいます。

少々面倒ですが、レイヤー分けをしながら作図する癖を付けることをおすすめします。

必要な線が全部表示されていることを確認したら、丸ごと選択して別の場所にコピーし、必要があればさらに線の整理や書き込みを加えたりします。

このアイテムはラグラン袖なので、身頃の切り離しや展開後の不要な線などを削除。さらに縫い代と文字、合印などの最低限の記号を加えました。

布目線や「わ」印などは自分用なので省略です。

パーツをグループ化する

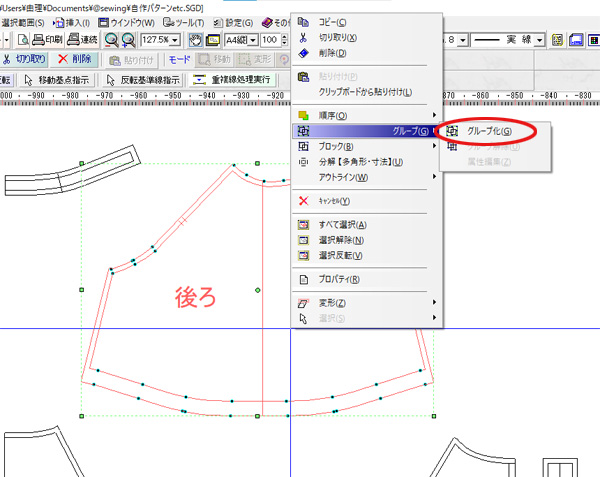

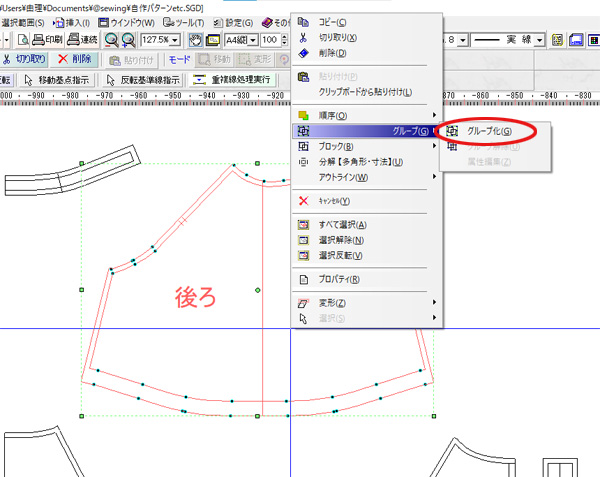

下準備として、まず各パーツごとにグループ化しましょう。

グループ化しておくとパーツ内の要素全てがワンクリックで選択できるようになり、移動や回転させる時に便利です。

方法は簡単で、同グループにしたい要素をすべて選択して右クリック→[グループ化]を選ぶだけです。別レイヤー同士でもグループ化することができます。

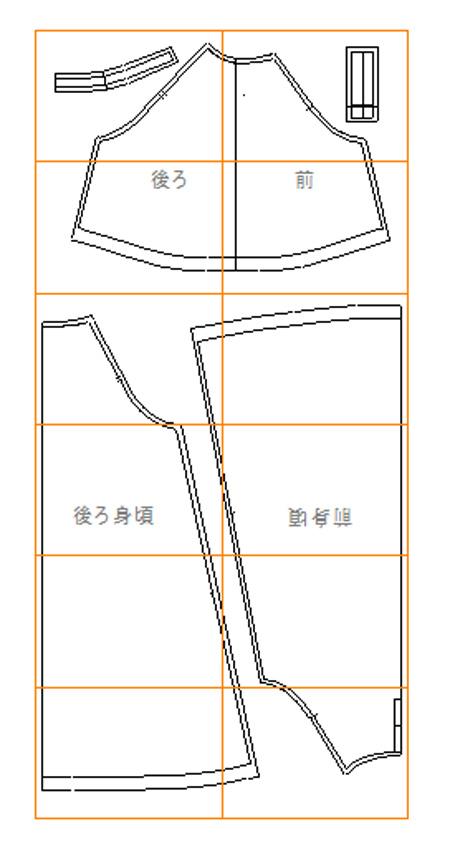

型紙をレイアウトする

なるべく分割数が少ない方が貼り合わせの手間が少なくて済みますよね。

最小枚数の方がコストも抑えられます。

印刷のためのレイアウトは、いかに効率的に型紙を配置するかを基準にしていきます。

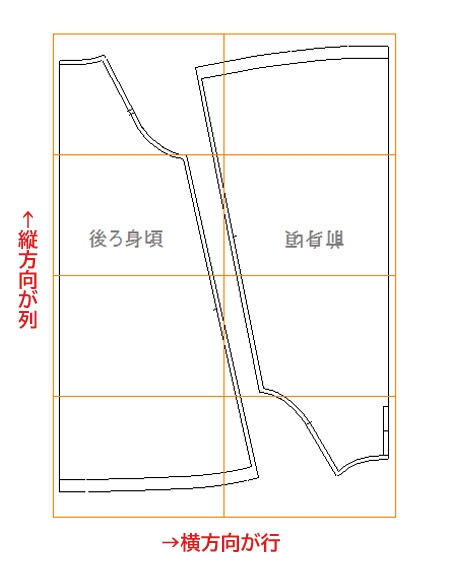

レイアウトの過程でよくやっている方法なのですが、ダミーの用紙枠を何枚かつなげて、そこにパーツを仮配置しながらレイアウトを考えます。

まずダミー枠のレイヤーを作って用紙の枠を書いてみます。

縦横はどちらでもOKなので良さげな方で⋯ひとまず横置きA3サイズの枠を近くに書きました。

型紙に対して、A3がどのくらいの大きさで、何枚位つなげばいいだろうか?とイメージがつきやすくなったと思います。

A4サイズの家庭用プリンタをお使いの方はA4で進めて下さい。

このアイテムの場合は、身頃を互い違いにすると無駄のない配置になると思ったので、前身頃を左右反転&回転させたら⋯ギリギリですが横A3の2行4列で納まりました。

アイテムによっては用紙が「縦」の方が効率的にレイアウトできる場合ももちろんあります。良さげな方を選んで下さいね。

続けて袖も2行2列で納まり、空いている所に衿と短冊も配置して、全てのパーツを納めることができました。

レイアウトする時に一つだけ注意点があります。

ここで紹介している分割方法はのり代のないタイプ(用紙を突き合わせてつなげていくタイプ)なので、各用紙の四辺に8mm前後の「余白」すなわち印刷されないエリアが生じます。このことを意識して枠ギリギリの配置から少しだけ余裕を持たせた方がよいです。

とは言えつなげる部分はどうしても余白ができてしまうので、ここに合印などの重要な情報がかからないように調整するのがポイントです。

ダミー枠でのレイアウト検証で、A3横の用紙だと2行6列=計12枚で納まることが確認できました。

次は印刷の準備に入ります。

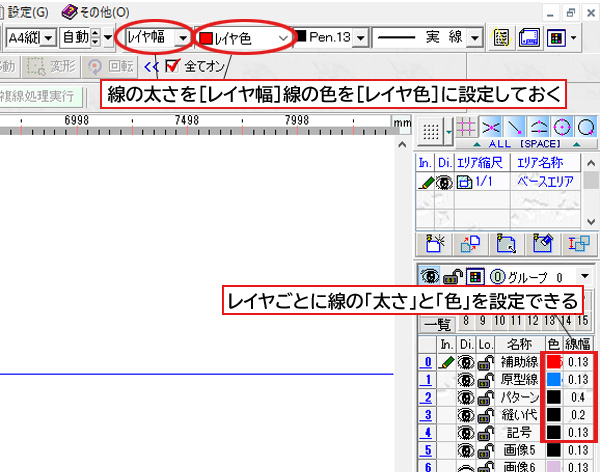

線の太さと色を設定

AR_CADで新規のファイルを開くと、デフォルトでは線の太さと色は各レイヤでの設定に従っていると思います。

実際はレイヤ単位だけでなく様々な設定ができるのですが、シンプルでわかりやすい「レイヤで制御する方法」で進めさせていただきます。

線の太さ

デフォルトではどのレイヤも線の太さが0.13mmになっているはずです。

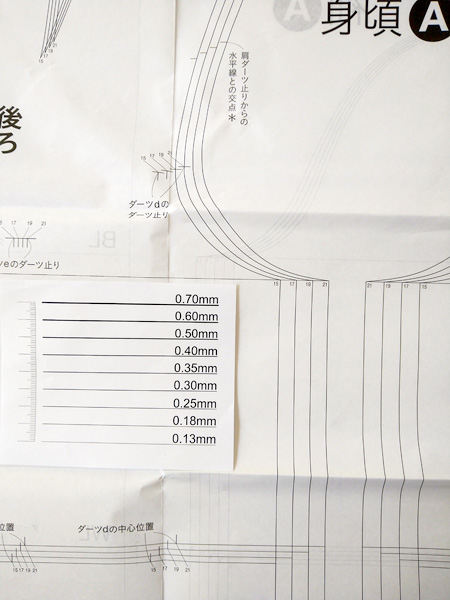

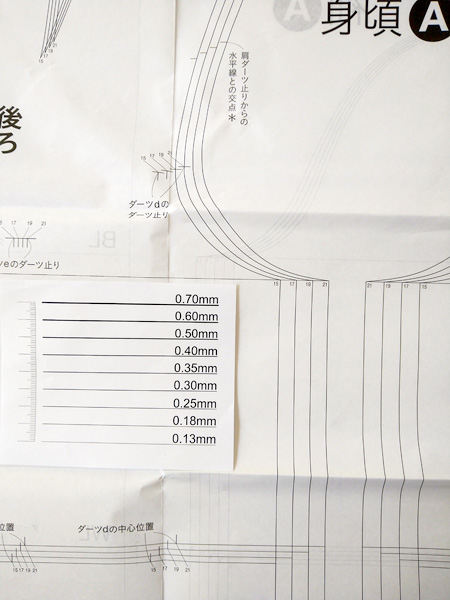

型紙線としてはちょっと細すぎだと個人的には思いますが、線の太さは個人の感覚や好みによって解釈が変わってくるので、参考までに市販の型紙がどのくらいの太さで書かれているか検証してみました。

これは「誌上パターン塾」に付属されている原型の型紙です。

0.3mm前後の太さで書かれているように見えます。

建築や機械設計の図面だったら非常に線数が多いので線種や太さが規格化されていることもありますが、自分用の洋裁型紙であれば自分が見やすい太さで設定して問題ないと思います。

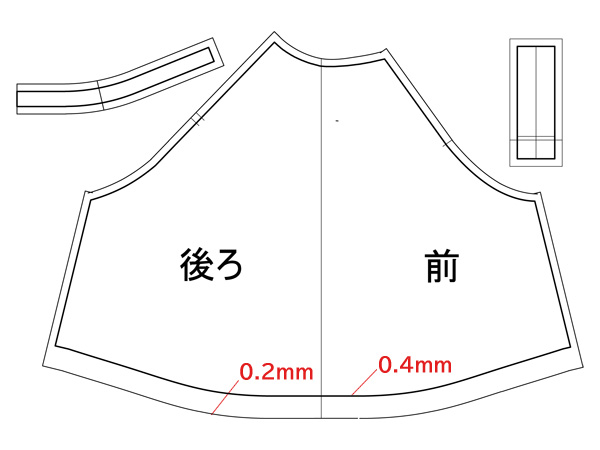

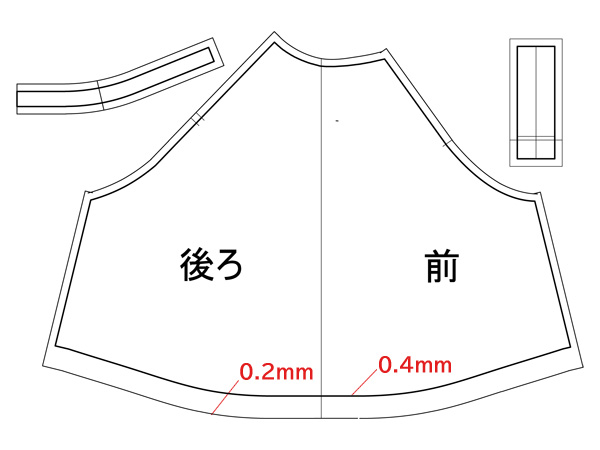

今回例に挙げている型紙でしたら、例えば出来上がり線を0.4mmに、縫い代線を0.2mmにといったように2種類の太さで設定したら視認性が高まるかもしれません。

上図のように細線・太線で書き分ける時は、太さを1:2で設定するとバランスよくメリハリが付くそうです。

最終的にはインクジェットとレーザープリンターでも印刷結果が異なりますし、何度か印刷するうちに好みの太さを決めると良いかと思います。

線の色

カラー印刷の場合は、線の色は各レイヤに従うことになっているので、特別な設定をしなければモニターで見えるままの色で印刷されます。

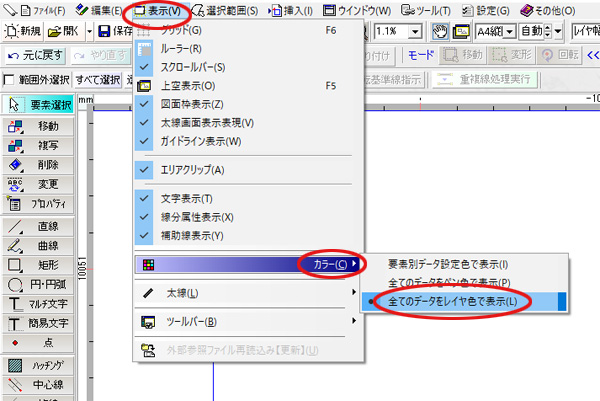

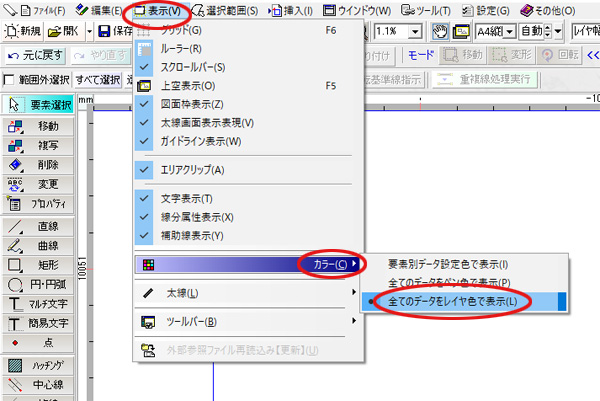

もしレイヤで設定している色で表示されてない場合は[表示]>[カラー]>[すべてのデータをレイヤ色で表示]を選んでみて下さい。

対して白黒印刷の場合は、全ての線が「黒」で印刷されるようです。カラーの塗りつぶしやパターンはグレーで出ますが、なぜか線は全て黒です。他のCADでは線もグレーになったりするのですが、なぜかはわかりません…なので、線のみの白黒印刷の時は線の色を気にする必要がないということです。

印刷設定

ご家庭のプリンターをお使いの場合は直に印刷できますが、コンビニ印刷の場合は一旦「PDFファイルに出力」という形になります。どちらも方法は同じです。

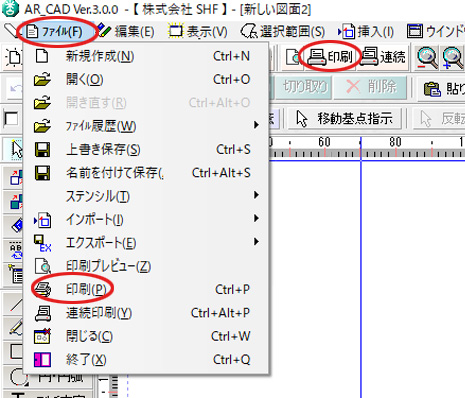

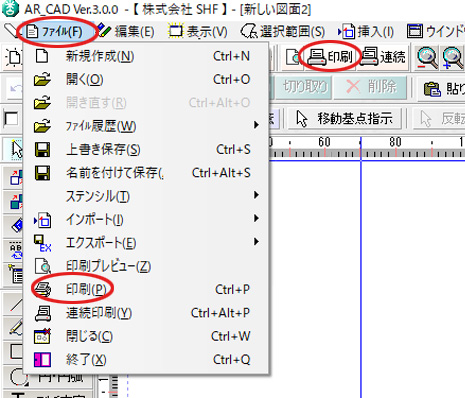

まず[ファイル]>[印刷]を選ぶか[印刷]ボタンを押します。

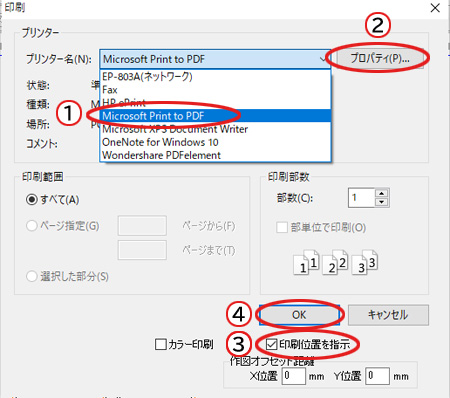

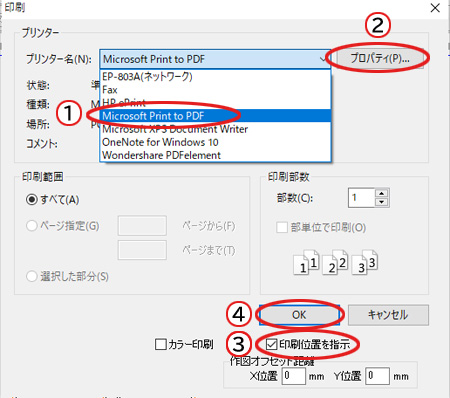

印刷パネルが出るので各項目を設定しましょう。

- プリンターを選びます。

・コンビニ印刷の場合→[Microsoft Print for PDF]を選択

・ご自宅て印刷する場合→お持ちのプリンターを選択 - プロパティを開いて紙のサイズを選んでおきます。

- [印刷位置を指示]にチェックを入れます。

- OKを押します。

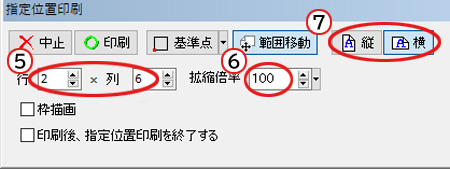

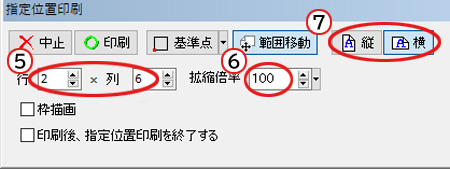

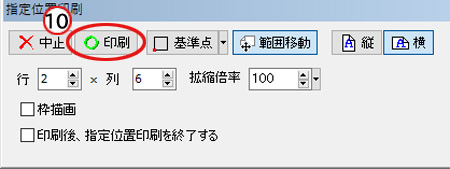

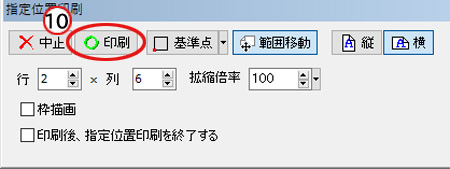

次に指定位置印刷パネルが出てきます。

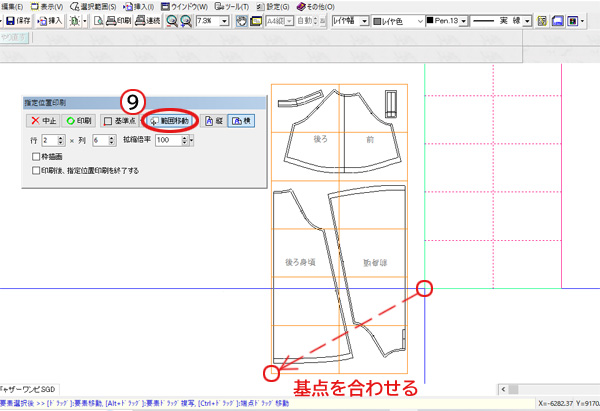

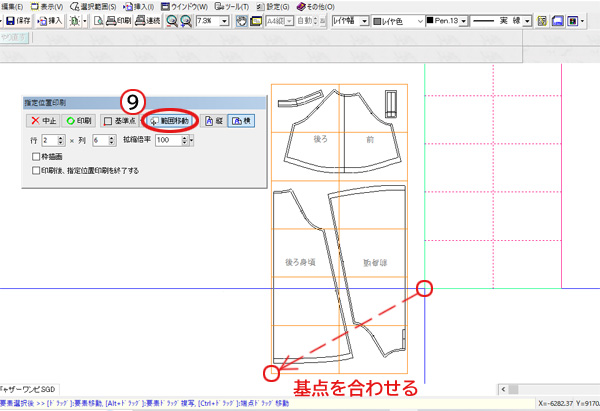

- ダミー枠で検証した用紙の数を入れます。横方向が「行」縦方向が「列」です。

- 拡大倍率を「100」にします。

- 用紙の縦横を選びます。

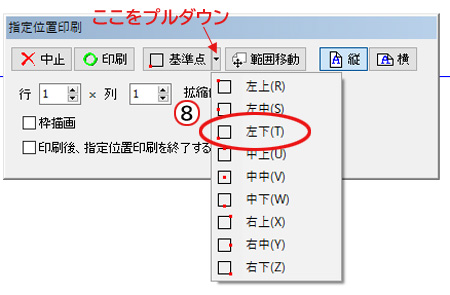

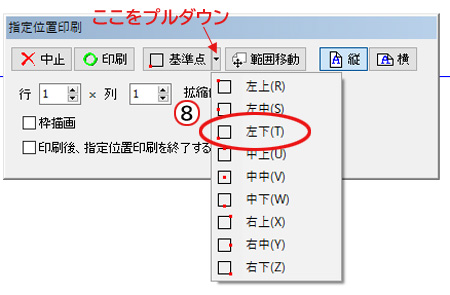

- 基準点をプルダウンしてわかりやすい基点を選びます。

この「基準点」とは、レイアウト検証したダミー枠と実際の印刷枠をピタリと合わせるための重要な基点になります。通常は四隅のどれかを選んでおけは問題ないです。

ここでは「左下」とします。

- 範囲移動ボタンを押すと同時に実際の印刷枠が出てくるので、ダミー枠の左下をクリックして位置合わせをします。

- [印刷]を押します。

ファイルの保存先を聞かれるので場所を指定し、名前を付けてOKを押すと出力が完了します。

ご自宅で印刷の場合はそのまま印刷となります。

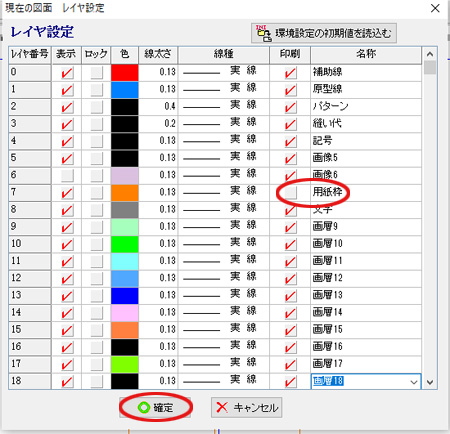

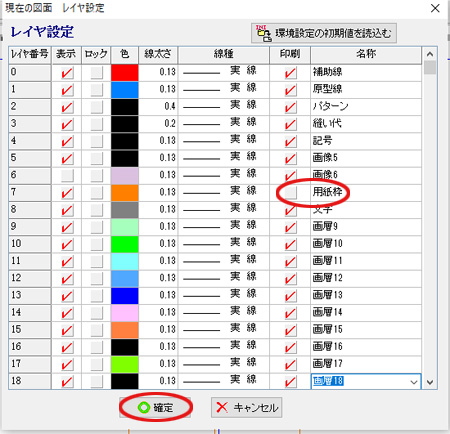

★ダミー枠のように「表示はされていても印刷したくない線」がある時は、レイヤー設定パネルで設定することができます。(ダミー枠は余白部に入っているので実際には印刷されませんが)

[設定]>[現在データのレイヤ設定]と進めると[現在の図面 レイヤ設定パネル]が開きます。

印刷の列でチェックを外して確定ボタンを押します。

これでダミー枠は見えてるけど印刷されなくなりました。CADではよく使う手法です。

コンビニのマルチコピー機で印刷

出力したPDFファイルは意図した通りに保存されていたでしょうか?

このファイルを元にコンビニへ向かうのですが、印刷コスパを上げるのに少しだけ条件があります。

とても長くなってしまったので、コンビニ印刷については別記事にまとめましたので、よろしければご覧下さい。

最後までお読みいただきありがとうございました。